先日、予備知識ゼロ・独学・勉強期間3ヶ月で、2025年ワインエキスパート一次試験に合格しました。そこで、この記事では僕の体験をもとに、ワインエキスパート一次試験合格のための効率的な勉強法についてまとめます。「もし、僕がもう一度最初から勉強を始めるとしたらどのようにやるか」を考えてみたので、受験を考えている方や独学で挑戦される方は参考にしてください。

僕自身、(残念ながら)特別記憶力が良いわけでもないし、(残念ながら)特別頭が良いわけでもないので、この記事の内容は多くの方に役立ててもらえるんじゃないかと思います。

また、ワインエキスパート合格を目指すメリットやワインエキスパート試験の概要については、別の記事にまとめる予定なので、そちらをご覧ください。

実践した学習の全体像

ワインの勉強をしたいと思っていた僕は、とりあえず資格取得を目指そうと思い、ワインの資格について調べました。そして、2025年5月に2025年ワインエキスパートを受験したいと考え、今から勉強を始めてどれくらい合格が見込めるのか、情報収集をしました。結果、なんとかなりそうだったので、受験を申し込みました。

一次試験は7月半ばから8月末までの間に受験、という日程だったので、受験期間終盤の受験を予定して、3ヶ月くらい勉強することにしました。

ちなみに二次試験は10月6日で、一次試験が終わってから対策を始めても十分間に合いそうな感じでした。

僕はざっくり、

6月:全体像把握(何を覚えるべきか、ボリュームはどれくらいか、優先度が高い箇所はどこか)

7,8月:教材を読み返しながら問題演習、記憶の検索練習

といった感じで、約3ヶ月間、一日平均3.6時間ほど勉強をしました。

問題演習の出来から考えると、試験日の1ヶ月前に受験しても、合格する可能性はそこそこ高かったと思います。なので、確保できる総学習時間がもう少し短い場合でも、十分に合格可能性はあると思いますし、この記事で紹介する勉強の工夫や進め方を取り入れれば、より効率よく合格に近づけるはずです。

6月

勉強スタート。はじめに、800ページほどある教本の要点をまとめた市販の教材『受験のプロに教わるソムリエ試験対策講座(地図帳付き)』に一通り目を通しました。各章末に出題例が載っているので、その章ではどんなことを覚えないといけないのかを確認し、実際の暗記は基本的に後回しにして進めました。

7月・8月

教材の読み返し・地図帳への書き込み・問題演習を同時進行。これをある程度やっていると、地図帳へ書き込むことが無くなってきて、地図帳の書き込みをただ見返すだけになります。そこからは、ひたすら教材と書き込みを見返しながら問題演習と記憶の検索練習(=思い出そうとすること)をしました。また、問題演習をする際は、全体を俯瞰(メタ認知)して、今どの分野の知識がどれだけついているか、今の自分の知識の偏りはどうなっているかを把握しながら進めるように意識していました。

最初に知っておきたい学習の工夫

上で書いた学習の進め方で大筋は良かったと思います。ただ、学習効率を向上させるために、方法を工夫しながら学習を進める形だったので、最終的に行き着いた学習方法をはじめから知っていて、それを実践できていれば、もっと効率よく合格に近づくことができたに違いありません。凡才の学習には工夫が欠かせませんからね。ということで、最初に知っておきたい学習の工夫をご紹介します。

市販教材の利用

学校のテストで、教材に書いてあったことを思い出す(=記憶を検索する)ときに、—どのページの、どのあたりに、それが書いてあったか—視覚的記憶からその内容を引っ張ってきた経験がある人は多いんじゃないでしょうか。そんなふうに視覚的な記憶を利用するためには、教科書を一つ選んで、その教科書を何度も見返すようにすると良いと思います。

ワインエキスパート試験において、この「教科書」の第一候補は、日本ソムリエ協会の教本です。しかし、なにせ分厚いし文章が多いので、読み物としては面白いんでしょうが、試験勉強には使いづらい。そこで、教本に書いてある内容の要点をまとめた『受験のプロに教わるソムリエ試験対策講座』のような市販教材をメインの教科書として使って、教本は辞書のように使い、必要に応じて必要な部分だけを読むことをおすすめします。僕自身も、そのように学習を進めて合格することができました。教本は、試験が終わったらじっくり読むことにしましょう。

ちなみに、日本ソムリエ協会の教本は毎年更新されるので、市販教材を教科書として購入する際は、受験する年の教本に準拠したバージョンを購入するようにしましょう。また、どの市販教材についても言えることだとは思いますが、内容に誤りが含まれている可能性があるので、読んでいて疑問に思ったら教本を参照してみてください。僕が使っていた市販教材の内容にもいくつか誤りが見つかりました。

電子版教本の検索機能を利用

日本ソムリエ協会の一般・受験者用ECサイトで、電子版教本の閲覧ができます。電子版教本では、索引機能が使えるので、紙の教本(索引なし)で調べるよりも早く所望の情報にアクセスできます。電子教本利用のために追加でかかる費用はありません。活用しましょう。

Notionを使って教材の索引を作成

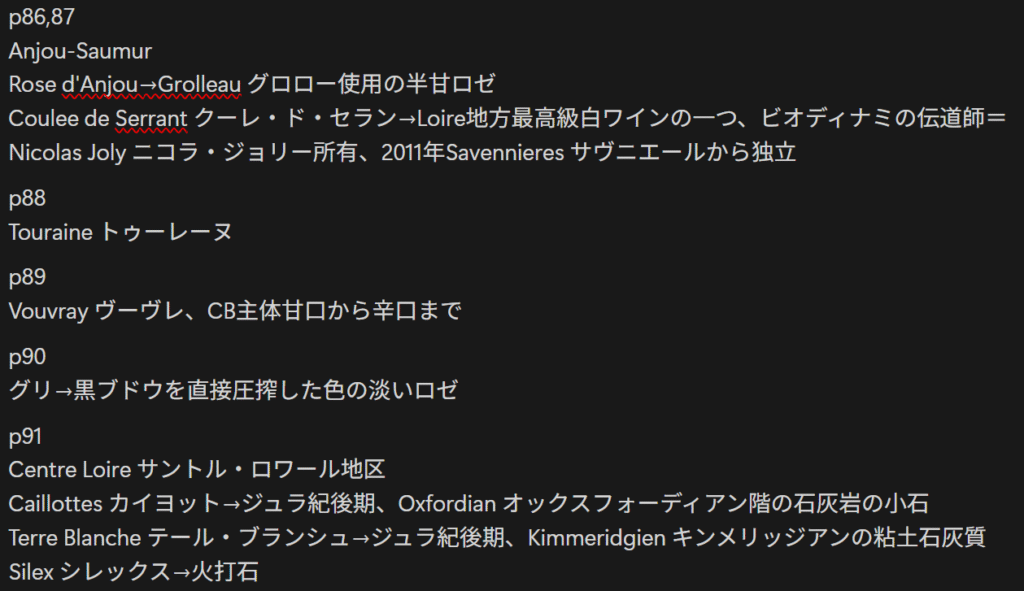

『受験のプロに教わるソムリエ試験対策講座』にも索引がついていません。なので、すべてのキーワードを記録していくのは学習効率が悪くなってしまう可能性がありますが、読み進めながらある程度どのページに何が書いてあるかをNotionに記録して索引を作っていく良いかもしれません。あとで見返すときに、自分がどんなキーワードで検索をかけそうか考えて索引作成していくことがコツです。

教科書のページによって語数はまちまちですが、↓こんな感じでやってました。

・文章中にキーワードがあって見づらいところは、ここに概要と一緒に箇条書きする

・アルファベットとカタカナの両方入れる

といった工夫をしていました。

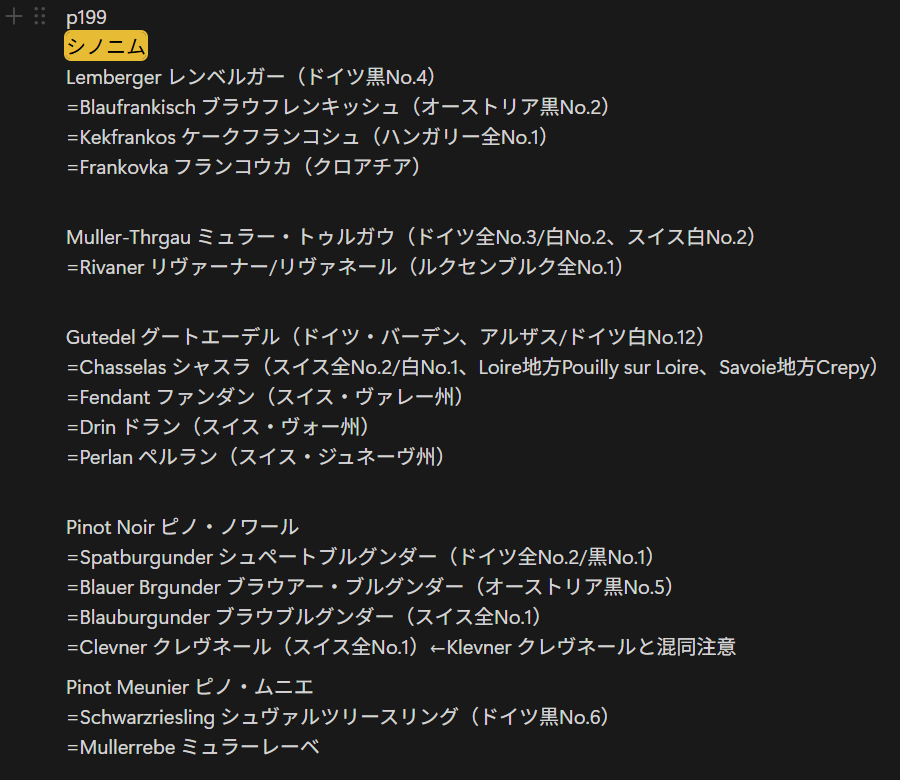

また、↓こんなふうに同じページにまとまっていないシノニムをまとめたりもしてました。「シノニム」というキーワードを添えておくことで、索引内にまとめたすべてのシノニムに即アクセスすることができます。

PCの場合、索引は「CTRLキー+Fキー」でできます。索引作成に使用するメモアプリは何でも良いと思いますが、NotionはPC以外のスマホやiPadなどでも検索機能がちゃんと使えるのでおすすめです。Google Keepは、PCで使う分には問題ないですが、スマホやiPadでは検索したワードの場所をピンポイントで表示してくれなかったです。

とりあえず最初に、重要な地名・畑名は覚えてしまう

コート・ド・ボーヌのグラン・クリュやイタリア20州など、どうせ覚えなきゃいけない地名・畑名は真っ先に気合で覚えてしまうのが良いと思います。地名を先に覚えてしまえば、その地名に紐づけて情報を追加で記憶していけばよいので、その後の勉強が捗るし、億劫にならないと感じました。知らなかった地名を覚えているという、確かな進捗が、前進してる感に繋がって、モチベの維持に役立つのかもしれません。

教科書に書き込みをする

教科書として市販教材を使うことをおすすめしました。市販教材は、教本に比べて文章量が少なく、要点が見やすくまとまっているので、効率よくワインエキスパート一次試験合格を目指す上で役立ちます。しかし、当然のことながら、教本に載っていて市販教材に乗っていない情報が多くあります。そして、問題演習をしているとそれらの情報を知らないと回答できない問題に出会います。

また、市販教材を読んでいると、「これに関係する内容が別のページに書いてあったな」「これは別のページに書いてあったあの情報と紐づけて記憶するべきだな」と思うことが結構あります。このように関連する情報群は、そのうちいずれかを確認する機会に、他も一緒に確認することで学習効率を向上させることができます。

例えば、「ヤマウズラの眼」というキーワードは、イタリアとギリシャで別のワインを指すものとして登場します。問題演習の際に、これらのうちイタリアのワインを指すワードとして調べる機会があったときに、ギリシャの方も一緒に確認できるようにしておく、ということです。もちろん逆も然り。

以上を踏まえて、教科書には以下のような書き込みをするといいと思います

- 教本にしか書いていない情報

- もしくは、それが書いてある教本のページ(教本ページをリンク)

- 関連情報を即確認できるように、教科書内のページを相互リンクさせる書き込み

- 見やすくするための書き込み(表の罫線の太さを変えたり、下線引いて特定の部分強調したり)

一度調べたことは、次に調べるときラクできるよう、都度手を打っていきましょう。

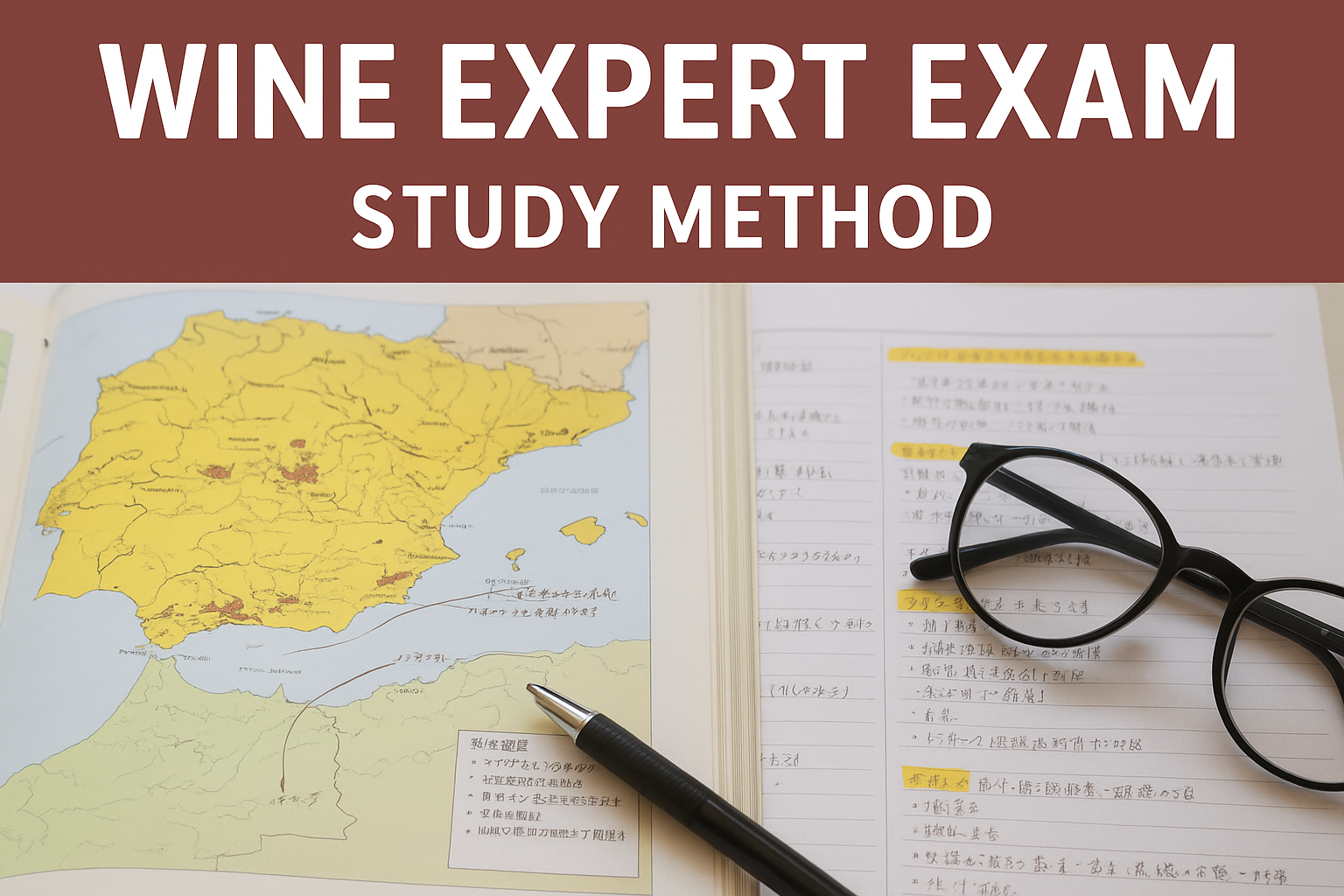

地図に書き込みをする

地図上の場所と紐づけて記憶するべき情報は地図に書き込んで、視覚的に記憶すると良いと思います。また、問題演習をしていて、忘れていたことを調べるために教材を見返すときにも、地図帳に書いてあれば、必要な情報まで短時間でたどり着けます。さらに、地図帳にそれが書いていなかったとしても、地図帳と教科書・教本のページが書き込みによってリンクしていれば、一度地図帳を開くことによって、必要な情報まで早くアクセスすることができます。

書いて覚えるという勉強方法は、読むよりも時間がかかり、効率が悪い場合があります。ここで勧めている書き込みの目的としては、書くことそのもののメリットよりも、書き込み済みのテキストを使用して学習をすることのメリットを得ることです。しかし、どうせ手を動かして書くなら、「今どんな情報を、地図上のどこに書き込んでいるのか」をしっかり確認しながら書くようにしましょう。

僕は『受験のプロに教わるソムリエ試験対策講座』に付属している地図帳に、使用されるブドウ品種・テロワール・歴史的要点・記載されていない原産地呼称など、地図に書き込んで覚えやすくなる情報はなるべく書き込むようにしていました。文章中や表中にある情報よりも、地図上にある情報のほうが場所とリンクしやすいので記憶しやすいはずです。

また、それとは別にチーズ・郷土料理用の地図を用意したのも良かったです。地図は白地図をダウンロードしたり、電子版教本に乗っている地図のスクショを取って、iPadで書き込みをしていました。もちろん、地図を印刷したり、教本に直接書き込むのも良いと思います。

さらに、書き込む際には以下のような工夫もしていました

- チーズ:緑、郷土料理:青、のように色分けをして同じ地図に書き込む

- 「Munster→牛・ウォッシュ」のように、チーズは原料とタイプも一緒に書く

- 「Prosciutto di Parma」と「Prociutto di San Daniele」のように、名称が似ているものは同じ色のマーカーを引いておいて、片方を確認する機会があったら、もう片方もついでに確認できるようにしておく

あと、チーズの種類については、雪印メグミルクのチーズクラブを見てみるといいかもしれません。

付箋を上手に使う

少し時間を開けてから再度見直したい箇所には付箋を貼っておきましょう。付箋を貼った箇所は、覚えるまで定期的に見直すようにして、覚えたら付箋を外しましょう。

また、「各国スパークリングワインの熟成規定→青色の付箋」のように、関連する暗記事項の記載部分に同じ色の付箋を貼っておくのもおすすめです。

さらに、よくアクセスするページにも付箋を貼って、一瞬でアクセスできるようにしておくと便利です。このときは、付箋の色や幅、貼る向き(教科書の背に対して垂直or並行など)で、一時的に(覚えるまで)貼ってある付箋と、よく開くページに貼ってある付箋を区別すると良いと思います。

スクショを撮って一箇所にまとめておく

上で述べたように、教本に載っていて市販教材に載っていない情報は多くあります。電子版教本を利用して、その部分のスクショを撮り、メモアプリやアルバムにまとめておくといいと思います。

問題集の利用

書籍

書籍の問題集については、『受験のプロに教わるソムリエ試験対策講座』に準拠した『受験のプロに教わるソムリエ試験対策問題集』を使用しました。

この問題集の利点:

- 各問の解答に対応する教科書のページが記載されていることで見直しがしやすい

- 解答・解説の別冊に各国データ一覧(栽培面積・年間生産量・白:赤:ロゼ比・重要品種白用/赤用)が記載されたページがある←教科書の方には載ってない

これらの利点が不要な場合は、WEBサービスでの問題演習のみでもいいと思います。

また、答え合わせの際にはエクセルを使用すると良いと思います。正誤の色分けや正答率の計算が一瞬でできるのに加え、1度解答を入力しておけば、2目以降の演習の際はコピペするだけで答え合わせと正誤の色分け・正答率の算出が可能です。

WEB

WEBでの問題演習では、ワインブックススクールを利用しました。月額2200円で、初回10日間の無料お試し利用もできました。全範囲からの出題だけでなく、分野別(国別はもちろん、パーセンテージマスターやメドック格付けマスターのような演習機能もある)のランダムな出題もあるので、自分の知識の偏りに応じて演習でき、自分で答え合わせする必要もないので便利です。ただ、最新の教本に準拠していない記述や解答も散見されるので注意が必要です。

僕は基本的に問題演習の機能しか利用しませんでしたが、2200円でテキストやウェブ講義など他のいろいろな機能も利用可能なので、興味のある方は見てみると良いと思います。こちらは二次試験対策でも活用する予定です。

記憶の検索練習は問題演習以外でも

当然のことだと思う方も多いとは思いますが、問題演習の際、ある問題によって、知識が欠けていた部分が明らかになったら、その周辺知識はまとめて補うようにしましょう。たとえば、「サントル・ロワール地区のルイイで造られるロゼワインで使用される品種」がわからなかったとしたら、ロワール地方における他のAOCの場所・生産可能色・使用品種をその機会に確認する、といった具合です。

これが重要なのは、本番の試験において、「ルイイの白で使われる品種」も「オルレアンの生産可能色」も、「ルイイのロゼで使われる品種」と同じくらいの可能性で問われる可能性があるからです。

そして、その確認の際にも、記憶の検索練習を行うといいです。上の例でいうと、ロワール地方の地図のみを見て、「どの区画が、なんという名称のAOCで、そのAOCの生産可能色と使用品種はなにか」を思い出そうとする、という感じです。セルフ出題&演習みたいなものです。これをすることで、ただの確認よりも確実に記憶に残りやすくなるし、退屈もしにくいはずです。

問題集で出題された問題によって、知識の穴を見つけ、周辺知識を記憶の検索練習によって網羅的に補うことで、効率の良い学習になると思います。

カタカナ表記も覚えておく

ワインエキスパート一次試験本番において、キーワードは現地言語での表記のみの場合もあれば、カタカナ表記のみの場合もあるので、どちらで記述されていても分かるように学習を進めるようにしましょう。また、僕が受けた一次試験(CBT試験で、受験者ごと出題される問題は異なる)ではカタカナで回答を入力する設問もあったので、コート・ド・ボーヌの村名AOCなど、特に重要なキーワードは教本のカタカナ表記で記述できるようにしておきましょう。

店に並ぶワインやチーズを眺めてみる

学習を進めてある程度経つと、店に並ぶワインやチーズのラベルを見て、基本的な情報がわかるようになります。わかるとうれしいです。こんなふうに、ときどき現物を見に行ってみるのは楽しいし、学習意欲の向上に繋がると思います。

まとめ

僕の実体験や工夫をもとに、ワインエキスパート一次試験のための勉強方法をご紹介しました。もし、僕がもう一度最初から勉強を始めるとしたら、この記事にまとめた学習方法を実践して、より効率よく合格に近づくでしょう。受験を考えている方や独学で挑戦される方の参考になれば幸いです。